Nachbarschaftshilfebei zB Corona

"unrealistischer Optimismus"

"Gehirnforscher nennen es auch „unrealistischen Optimismus“, was im Endeffekt nichts weiter bedeutet, als dass bei der Mehrheit der Bevölkerung essentielle Teile des Gehirns einfach herunterfahren, wenn sie mit der Wahrheit konfrontiert werden. Die Leiterin einer jüngst durchgeführten Studie, mit der dieser Sachverhalt nun durch Messungen der Gehirnaktivität belegt werden konnte, macht dieses zuvor umstrittene Phänomen sogar für den Ausbruch der Finanzkrise im Jahre 2008 verantwortlich. Wenn Sie Ihre Mitmenschen wieder einmal auf reale und besorgniserregende Sachverhalte aufmerksam machen wollen, während diese sich nicht darum zu scheren scheinen, das von Ihnen Gesagte als Schwarzmalerei beiseite wischen und sich stattdessen „unterhaltsameren“ Dingen zuwenden – Seien Sie beruhigt, das hat nichts mit Ihnen zu tun! Die Mehrheit der Bevölkerung lebt laut jüngster Erkenntnisse der Gehirnforschung in einer Fantasiewelt, die auch als „unrealistischer Optimismus“ bezeichnet wird. Kurzum: Der Stirnlappen (präfrontaler Cortex) wird einfach heruntergefahren, wenn Meldungen herein flattern, die sich nicht mit ihrer Wohlfühlwelt vereinbaren lassen. Forscher in London haben diese Tatsache – die bis vor Kurzem noch heftig umstritten war und mit Verweis auf statistische Fehler beiseite gewischt (!) wurde – nun durch Messungen der Gehirnaktivität und detaillierte Überprüfungen belegen können. Die Leiterin der Untersuchung, Dr. Tali Sharot (http://io9.com/5848119/do-eternally-optimistic-people-just-have-malfunctioning-frontal-lobes), sagte zu den Ergebnissen: „Unsere Untersuchung legt nahe, dass wir uns die Informationen gezielt aussuchen, die wir hören wollen. Umso optimistischer wir sind, desto weniger wahrscheinlich ist es, dass negative Informationen über die Zukunft Einfluss auf uns haben. Für die geistige Gesundheit kann dies Vorteile mit sich bringen, aber es gibt ganz offenkundige Nachteile."

Meine Erkenntnis der letzten Woche: Selbst wenn die Leute vollumfänglich alle Informationen hätten (zB. zur aktuellen/ zukünftigen Lage) würde sich am Verhalten (Wahlen, Konsum usw) nicht ändern... Aktuell ist "Schockstarre" wegen der Multikrise im Trend und von aktiv vorbereiten, sind viele weit weg.

Die 3er Regel:

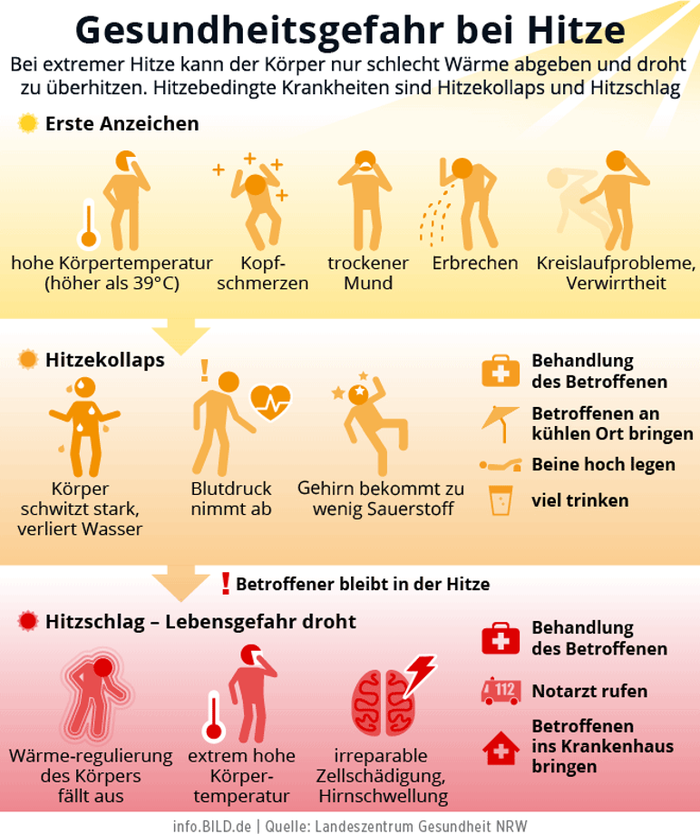

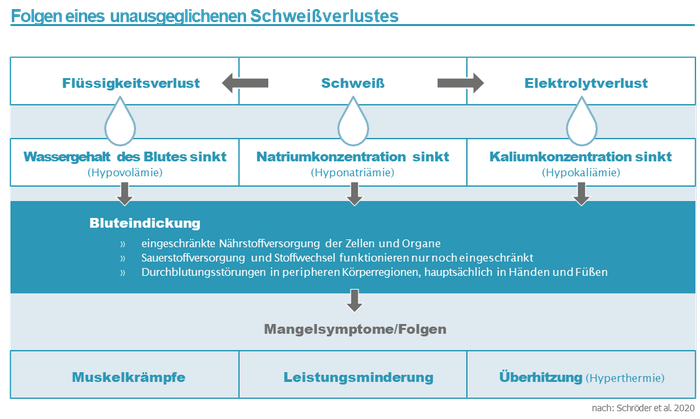

3 Minuten ohne Sauerstoff,

3 Stunden unter extremen Bedingungen (Kälte, Wärme),

3 Tage ohne Wasser,

3 Wochen ohne Nahrung,

3 Monate ohne sozialen Kontakt und

3 Jahre ohne medizinische Versorgung.

https://ueberlebenskunst.at/blog/2015/07/14/know-your-enemy-die-3er-regel-im-survival/

Phasen einer Katastrophe

Ankündigungsphase (2 Stunden bis mehrere Jahre)

- In den Medien werden bestimmte Themen gespielt. Die Bevölkerung soll nicht beunruhigt, Panik soll vermieden werden. Unwohlsein macht sich breit.

Vorphase (einige Stunden bis mehrere Tage)

- Menschen und Tiere spüren, dass etwas nicht stimmt. Tiere flüchten aus gefährdeten Gebieten. Stürme oder Fluten kündigen ich an, wirtschaftliche Krisen an der Börse,

Vorbereitungsphase (mehrere Stunden bis wenige Tage)

- Hamsterkäufe beginnen, innerhalb weniger Stunden sind die Geschäfte leer, Tankstellensind trocken. Menschen streiten sich um Vorräte. Wer kann, flüchtet aus den betroffenen Gebieten, Unfälle, Staus und kilometerlangen Autoschlangen entstehen.

Desaströse Phase (einige Minuten bis einige Stunden)

- Bei kleineren oder plötzlich eintretenden Ereignissen können die ersten drei Phasen sehr kurz oder gar nicht existent sein.

- Bei großen Ereignissen und Katastrophen ist die desaströse Phase die Phase der größten Zerstörung.

Traumaphase (einige Stunden bis einige Tage)

- Schockzustand, Menschen schreien hysterisch, Verletzte, panische MenschenGewalt und Plünderungen beginnen. Aber auch Solidarität und Hilfsbereitschaft macht sich breit.

Anarchiephase (einige Tage bis Wochen)

- Zusammenbruch von Strukturen.

- Polizei, Feuerwehr und örtliche Hilfskräfte sind noch nicht organisiert.

- Kein Strom, kein Wasser, keine Lebensmittel, warme Kleidung oder Medizin. Krankheiten wie Cholera und Lungenentzündung verbreiten sich.

Reorientierungsphase (einige Stunden bis Wochen)

- Hilfskräfte, mit Fahrzeugentreffen treffen ein und richten Krankenhäuser und Ausgabepunkte für Lebensmittel ein.

- Polizei und Armee schaffen Ordnung und Struktur.

Rückkehr zur „Normalität“ (Bis zu einigen Jahren)

- Versorgung mit Essen, Wasser, Kleidung, Medizin und Notunterkünften ist gewährleistet, Suche nach Toten und

- Verletzten, Aufräumarbeiten beginnen und es wird eine Art „normaler Tagesablauf“ geschaffen.

- Neue Infrastruktur wird aufgebaut.

Phasen der Krisenbewältigung

Phase: „Nicht-wahrhaben-Wollen“

- Eine Schutzreaktion unseres klugen Systems auf ein einschneidendes Erlebnis.

- Diese erste Phase kann nur wenige Stunden aber auch Tage oder Wochen anhalten.

Phase: aufbrechende, chaotische Emotionen

- Wechselbad der Emotionen.

- Trauer, Angst, Aggression, Sorge, Depression, Leugnung, Schmerz, Schuld, Frust, Hoffnung, Euphorie.

- In dieser Phase ist das Immunsystem stark beeinträchtigt ist.

Phase: Suchen, finden und sich trennen

- Faktoren Akzeptanz, Annahme und Übernahme von Eigenverantwortung helfen.

- Positive Emotionen wie Freude und Erleichterung werden wahrgenommen.

Phase: Neuer Selbst- und Weltbezug

- Neue Verhaltens- und Erlebnismuster ausprobiert.

- Diese Phase ist mit einem Kraftaufwand verbunden.

- Es geht darum, eine neue Balance im Leben herzustellen, und das Gelernte ins Leben zu integrieren.

Resilienzentwicklung = Widerstandsfähigkeit-Entwicklung

Status Quo

- Schlaf, Ernährung, Bewegung und Wohlbefinden sind auf einem für uns normalen Level und das Leben läuft mehr oder weniger gut.

Stresspegel steigt

- Mehr Stress als gewöhnlich.

- Das ‚normale‘ Leben verändert sich schleichend, schlechter schlafen, Gewohnheiten verändern sich.

maximaler Stress

- Grenzen erreicht. Konzentrationsfähigkeit sinkt, unruhig und erschöpft, auf Stressoren gereizt und mit starken Emotionen reagieren.

Krise

- Es kommt zur Krise, Probleme nicht mehr bewältigen können.

Regeneration

- Regeneration braucht Zeit, Hilfe mittels sozialer Unterstützung nützlich.

Konsolidierung

- Das mentale Immunsystem ist gestärkt, Erfahrung im Umgang mit Krisen wurden gesammelt.

Blackout

Auskommen ohne gewohnte Versorgung und Infrastruktur !

U.a.

kein Licht

kein Handy

kein Internet

keine (Gas-, Fernwärme-, Öl-, Zentral-)Heizung

kein Bankomat

keine Tankstelle

keine Ampel

keine Kasse

keine Straßenbahnenverkehre

Aufzüge bleiben stecken

Wasser-, Gasversorgung hört auf

Toilettenspülung funktioniert nicht mehr

Kochen nicht möglich

usw..…... !

Besonders hoch ist die Abhängigkeit in städtischen Räumen !

Organisierte Hilfe ist schwer oder nicht mehr erreichbar, bzw. nur eingeschränkt handlungsfähig !

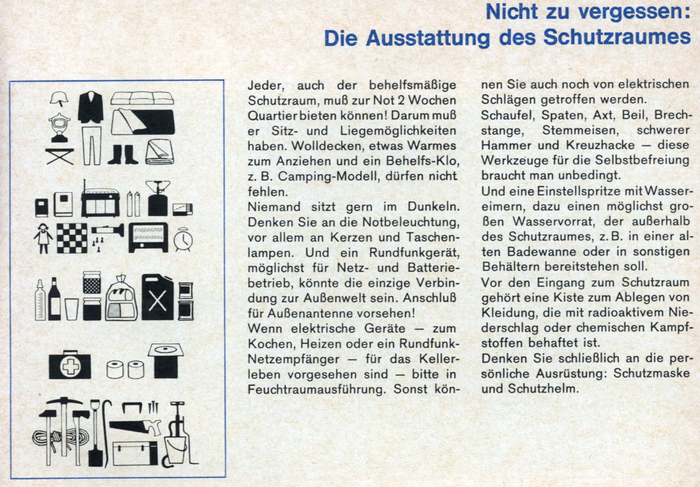

Meine Empfehlungen für den Fall der Fälle

Notfallplan erstellen: Mit der Familie planen, Verantwortlichkeiten festlegen, Sammelorte definieren

Strombezogene Maßnahmen: Geräte ausschalten, Stecker ziehen, Schaltkasten checken

Notausrüstung beschaffen: Wasserbehälter, Wasserfilter, Wasserkocher (Gas)

Arztbesuche, Impftermine nicht aufschieben

Überflüssiges abschaffen

Unfallquellen beseitigen

Fitness wahren

Netzwerke bilden, Familie; Bekannte, Freunde: Achtung: Umfang der Vorsorge nicht verkünden!

Mental vorbereiten, Wissen und Fähigkeiten aneignen

Prioritäten setzen: Reihenfolge: Wärme – Flüssigkeit – Nahrung

- Wärme: Holzofen, Kamin, Petroleum-, Gasofen, Schlafwärme

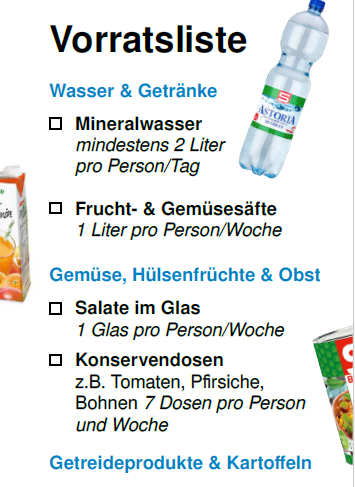

- Flüssigkeit: Mineralflaschen, Wasserkanister, Brunnen; Wasserfilter (mechanisch, chemisch), Abkochen

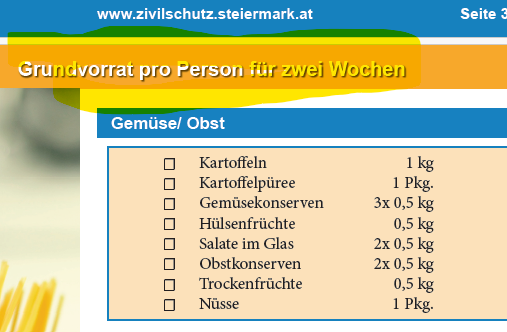

- Nahrung: Konserven, Reis, Nudeln, Öl/Fett, Mehl, Trockenfleisch, Hartkäse, Nüsse, Dörrobst, Hülsenfrüchte, Honig, Würzmittel

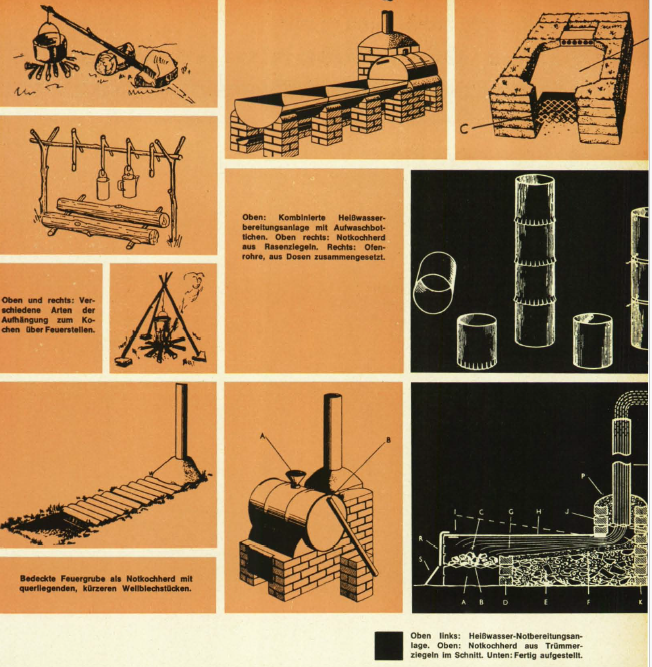

Zubereitung: Kochen: Gaskocher, Benzinkocher, offenes Feuer

Energieversorgung sicherstellen

- Notstromaggregat

- Batterien, Akkus, Solarladegeräte, Powerbanks

- Kraftstoffe: Kanister, Tank

Beleuchtung sicherstellen

- Kerzen

- Taschenlampen, Dynamotaschenlampen

- Leuchten

Informationsgewinnung sicherstellen

- Radioempfänger, Batterieversorgt, Kurbelradio

- Netzwerk nutzen, Schwarze Bretter nutzen

Hygiene sicherstellen

- 1. Klares sauberes Wasser

- 2. Seife, Shampoo

- 3. Toilette, Toilettenpapier

- 4. Abfallentsorgung

- 5. Waschmittel für Wäsche waschen

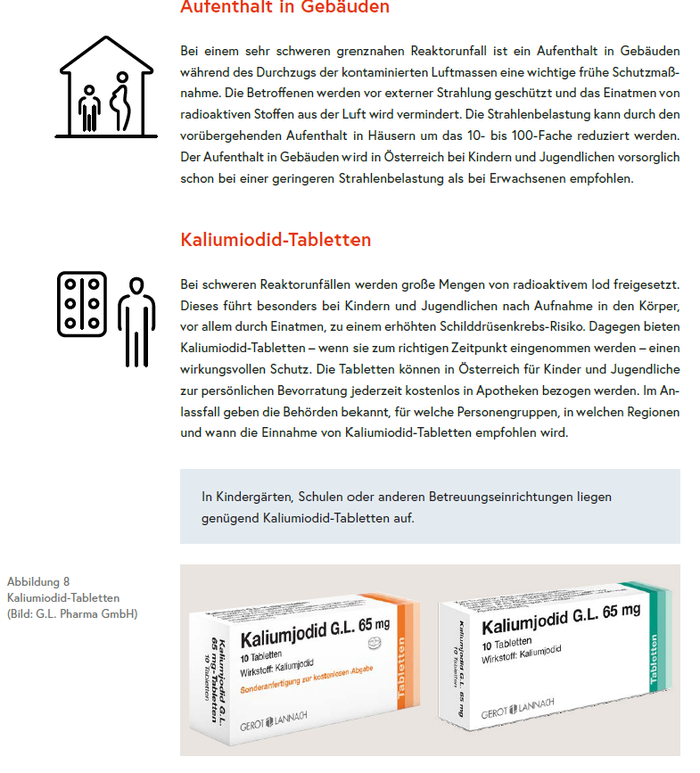

Medizinische Versorgung sicherstellen

- 1. Erste Hilfe, Medikamente

Sicherheit sicherstellen

- 1. Feuerlöscher

- 2. Nachbarn

- 3. Haustiere (Hund)

- 4. Einbruchsicherung, Bewegungsmelder, Glasbruchsensoren, mechanische Sicherungen,

- 5. CO2-Warner

Allwetterkleidung, Werkzeug vorhalten

Mobilität sicherstellen

- 1. Fahrrad

- 2. Zu Fuß: Trekkingschuhe, Wanderschuhe

Leitsätze zum beherzigen

Die Welt wird unsicherer

Die Krise (Katastrophe) kommt plötzlich und unerwartet

Vorbauen, solange es einfach ist

Resilienz erzeugen (während der Krise und der Übergangszeit)

Tauschgut und Wertbewahrung sind nicht dasselbe:

Gold = Wertspeicher

Ersatzwährungen besorgen und vorhalten:

Bargeld : Dollar, Silbermünzen

Toilettenpapier; Kaffee,

Echte Freunde sind wichtig!

Fortbilden und Weiterbilden zum Thema Krisenvorsorge

Das Ende der Krise kommt schleichend

Tu zuerst das Notwendige,dann das Mögliche,und plötzlich schaffst du das Unmögliche. Franz von Assisi (1182 - 1226),Stifter des Franziskanerordens

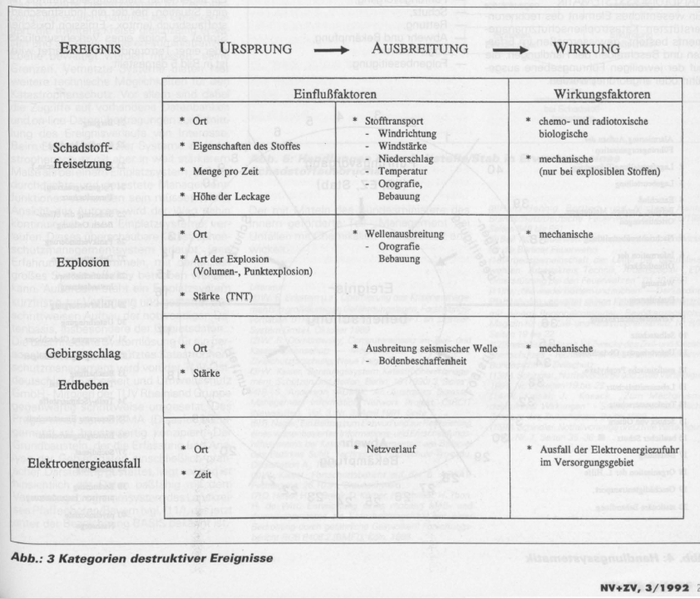

Naturgefahren

Ein Blick in die Zukunft

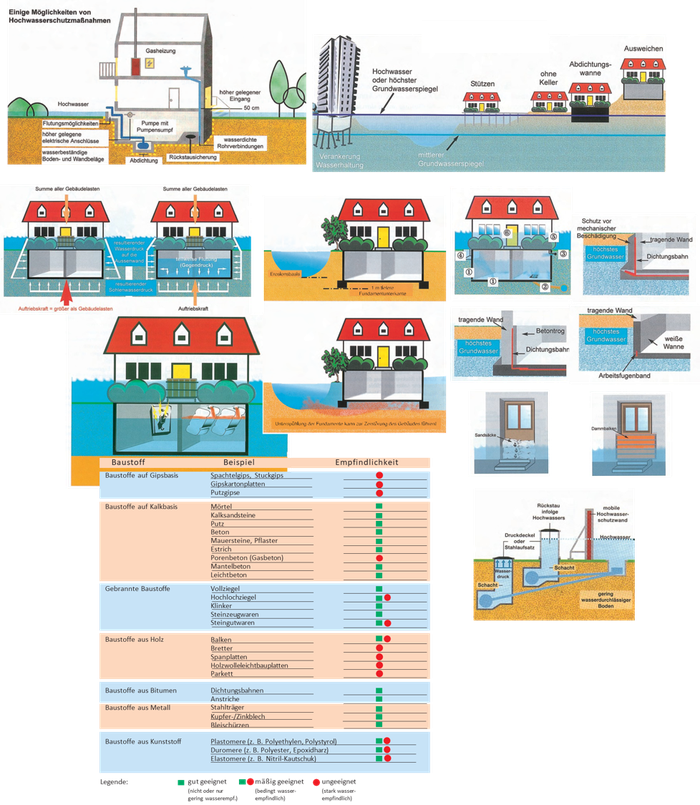

•eine „Flächenvorsorge“ mit dem Ziel, möglichst kein Bauland in Gefahrengebiet (Hochwasser, im Wald, No-go-Area...) auszuweisen.

•eine „Bauvorsorge“, die durch angepasste Bauweisen und Nutzungen mögliche Szenarien schadlos überstehen lässt.

•einen „Vorratvorsorge“, an Lebenmittel und oder Material, Techik für das mögliche Szenario vorhalten.

•eine „Verhaltensvorsorge“, die vor einem Szenario warnt und diese Warnung vor Ort in konkretes Handeln umsetzt.

•eine „Risikovorsorge“, die materielle & finanzielle Vorsorge gilt für den Fall, dass trotz aller vorher genannten Strategien ein Szenario eintritt.

Informationen

Niedersachse - https://geoportal.de/map.html?map=tk_04-hinweiskarte-starkregengefahren-ni

Hamburg - https://geoportal.de/map.html?map=tk_04-hinweiskarte-starkregengefahren-hh-

SH> https://geoportal.de/map.html?map=tk_04-hinweiskarte-starkregengefahren-sh

EchtZeit / Rückblick - https://sri.hamburgwasser.de/ Rückblick / Schadensanalyse

- https://emergency.copernicus.eu/mapping/list-of-components/EMSR517/ALL/ALL

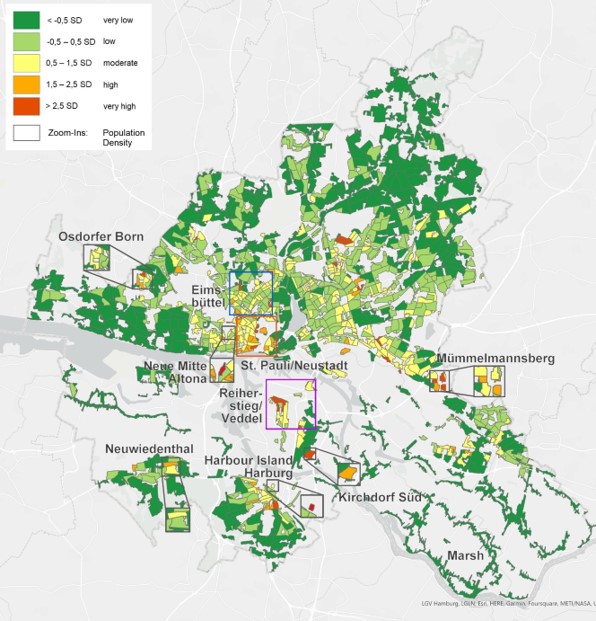

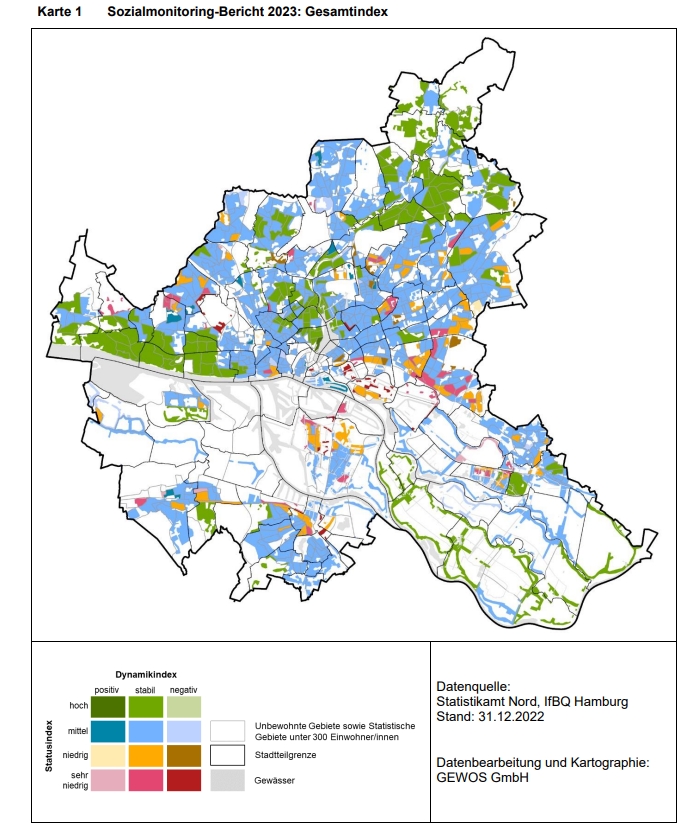

Soziale komponente - https://www.cliccs.uni-hamburg.de/research/theme-c/c1/themes/hamburg-risk-map.html

Hinweistext für Starkregen (whatsapp, telegram usw)

Jetzt gehen die Warnungen ⚠️ für heute Abend raus!

Bitte haltet euch auf https://sri.hamburgwasser.de/ auf dem Laufenden.

Fragen zur Vorbereitung / Nachbereitung https://www.energiebauzentrum.de/beratung-und-ausstellung/klimafolgenanpassung/ Oder https://www.hamburg.de/energielotsen/ ... ob ihr "sicher seid?" https://geoportal-hamburg.de/geo-online/?layerIds=19969,23075,23079&visibility=true,true,true&transparency=0,0,0¢er=565372.6148540812,5933552.294588193&zoomLevel=6

Erklärung https://www.hamburg.de/starkregenhinweiskarte/

Erklärvideo https://youtu.be/P7gk08lOTOQ

weitere Kriesen

Wassermangel

Die richtige Trinkmenge

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt zur Erhaltung lebenslanger Gesundheit täglich mindestens 30 Milliliter reines Wasser pro Kilogramm Körpergewicht zu trinken.

Beispiel:

60 Kilogramm Körpergewicht x 0,03 Liter = 1,8 Liter pro Tag

75 Kilogramm Körpergewicht x 0,03 Liter = 2,25 Liter pro Tag

90 Kilogramm Körpergewicht x 0,03 Liter = 2,7 Liter pro Tag

https://pi-power-compact.com/pi-power-compact-de/pi-wasser-de/wasser-im-koerper-de/

Hinweis:

„Experten der DGE und des FKE empfehlen daher vorzugsweise kalorienfreie oder kalorienarme Getränke. Zudem sollten Getränke für Kinder und Jugendliche unbedingt koffein- und

alkoholfrei sein.

Auch die Osmolarität (Anzahl der gelösten Teilchen) von Getränken beeinflusst die Flüssigkeitsaufnahme. Bei Getränken vergleicht man den osmotischen Druck mit dem des Blutes. Druckdifferenzen

führen zu einer Flüssigkeitsbewegung vom Ort niedriger Konzentration in diejenigen Zellen, in denen höher konzentrierte Lösungen vorliegen, um den Druck auszugleichen. Bei

hypotonen Getränken, wie beispielsweise Mineralwasser, ist die Teilchendichte geringer als die des Blutes. Somit können sie vom Darm besonders schnell

aufgenommen werden und sind für eine rasche Flüssigkeitsresorption geeignet.“

https://www.tollabea.de/wasser-trinken-im-unterricht-warum-wichtig/

SONSTIGES

Zitat " Externe Kommunikation in der Krise

Die wohl tiefgreifendste Neuerung der letzten Jahre folgt aus dem fast lückenlosen Zugang zum Internet und insbesondere der starken Nutzung der sozialen Medien, auch über mobile

Endgeräte. Dadurch können die Bürgerinnen und Bürger im Krisen- und Katastrophenfall in Echtzeit Informationen teilen, Hilfegesuche stellen bzw. Hilfeleistungen anbieten und sich auch selbst

organisieren. Welche Dynamik aus der Nutzung dieser neuen Medien entstanden ist, zeigen beispielhaft die Entwicklungen im Zusammenhang mit den Überflutungen in Aust-ralien, 2011 und in

Mitteleuropa, 2013 oder beim Hurrikan Sandy im Jahr 2012. Es wurde deutlich, dass sich die für den Katastrophenschutz zuständigen Behörden und Organisatio-nen des Themas neue Medien annehmen

müssen. Deren Bedeutung wird weiter steigen und Strategien zu deren Nutzung, insbesondere für die Kommunikation mit der Bevölkerung, müssen entwickelt werden. Soziale Medien

bieten hervorragende Möglichkeiten zur Infor-mation der Bürgerinnen und Bürger wie auch zur Koordination von Hilfeleistungen und der Verteilung von Hilfsgütern. Aber nicht nur in Krisenzeiten,

sondern auch bei der Risikokom-munikation, also bei der Sensibilisierung und Aufklärung, können die sozialen Medien ge-nutzt werden wie am Beispiel Dänemark deutlich wird. Mit sozialen Medien

können beson-ders jüngere Menschen erreicht werden."

Konsequenz = entweder steuern oder abschalten?!

7.2 Beispiele für fehlgeschlagene externe Krisenkommunikation!!!

Ehrenamt / Helfer

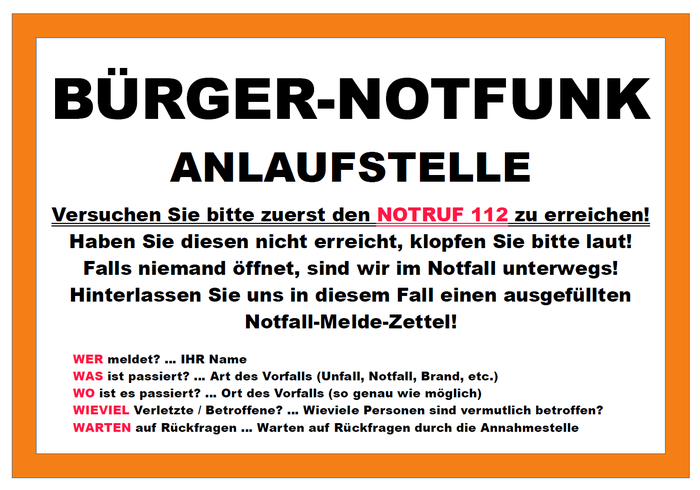

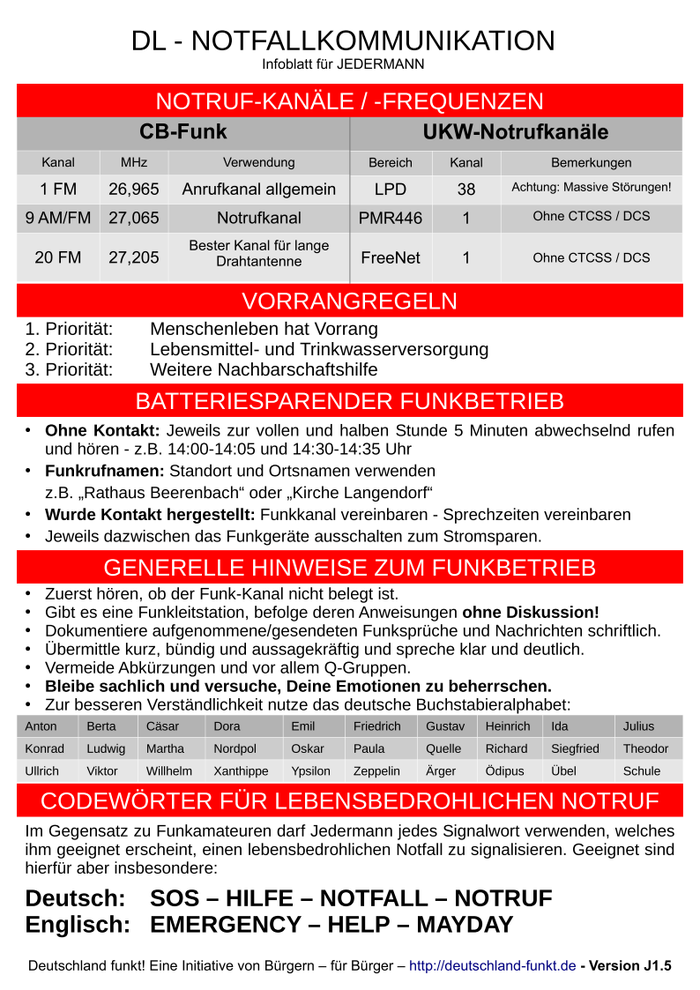

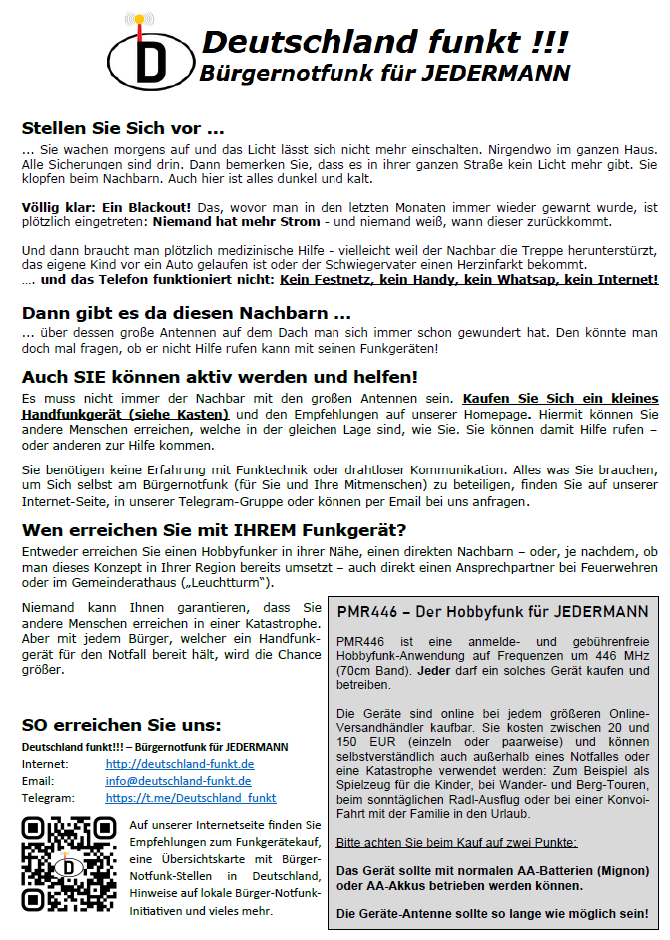

Kommunikation

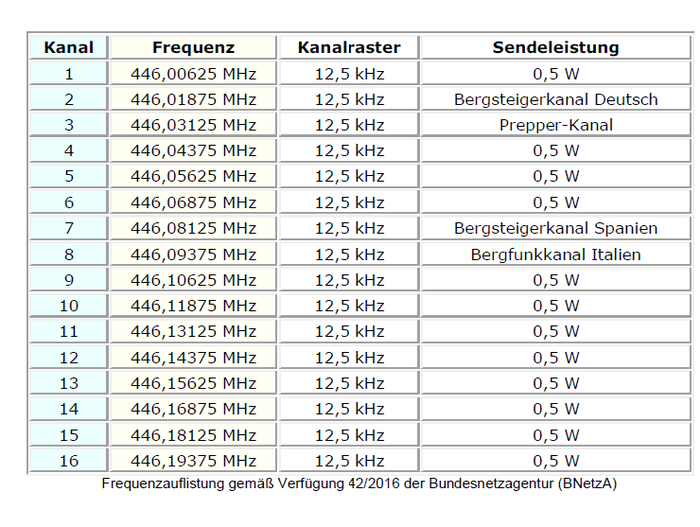

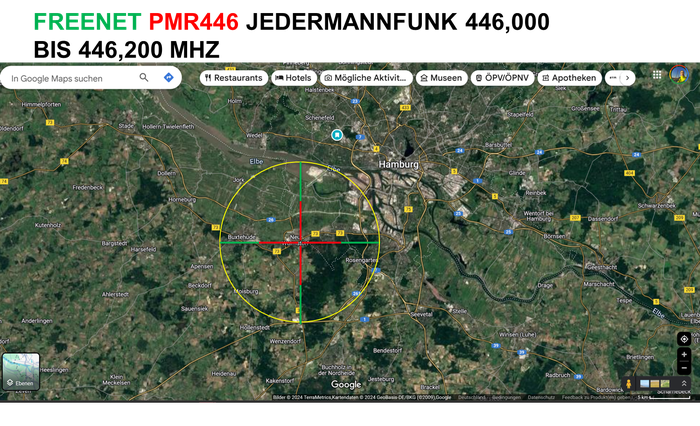

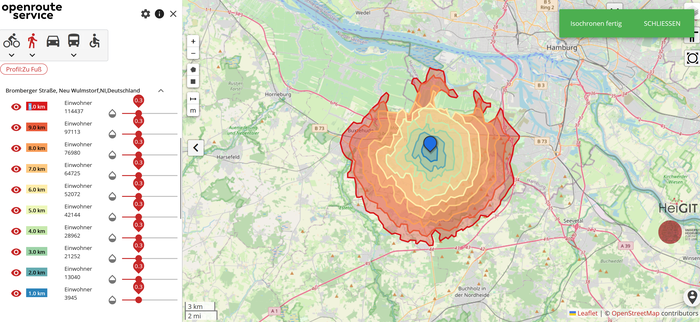

"Dorffunk" 446.063 75

"Prepper-Kanal" 446.031 25

für die Handfunkgeräte (baofeng ab 20€)

Funkdisziplin wahren

Die Kommunikation ist eine wichtige Grundlage für einen erfolgreichen Einsatz.

Ohne Kommunikation kann im Notfall Hilfe nicht organisiert und Maßnahmen nicht abgestimmt werden.

„Und genau hier können wir Funkamateure helfen!“

Notfunkfrequenzen Amateurfunk:

70cm 433,500 MHz FM

2m 144,260 MHz USB

2m 145,500 MHz FM...

3. Die goldenen Regeln

3.1. Funkdisziplin

Häufig gilt in einem Funkverkehr der Grundsatz der Funkdisziplin. Das sind Regelungen über das Verhalten beim Absetzen von Funksprüchen. Die Funkdisziplin umfasst z. B. das Verbot von Scherzen,

Beleidigungen oder das absichtliche Stören wie Musik abspielen, unerlaubtes Unterbrechen usw. Diese Verbote bestehen vor allem im professionellen Anwendungsbereich. Grund hierfür ist die

Bewahrung eines Mindeststandards an geordneter Kommunikation, deren Effektivität und Eindeutigkeit (Missverständnisse bezüglich des Senders usw.) sowie der Wahrung der Sicherheit

(Dringlichkeitsstufen wie beispielsweise Pan-pan und Mayday). Im letzterem Fall können belegte Kanäle (Frequenzen) unter Umständen dazu führen, dass dringende Meldungen nicht abgesetzt werden

können, weil Routinefunksprüche stattfinden. Die Aufforderung „Funkdisziplin!“ erinnert einen Teilnehmer an das Einhalten dieser

Regeln.

Zu deutsch: Im Funk herrscht Ruhe. Es wird nur gesagt was gesagt werden muss. Es wird nicht gesprochen, wenn jemand anderes spricht.

Ausnahme: Dringlichkeitsmeldungen. Diese haben quasi immer Vorfahrt und sind als solche zu kennzeichnen.

https://www.openflightschool.de/mod/book/view.php?id=259&chapterid=290&lang=de

Funkgespräche gibt es nur in Form von Fragen, Meldungen oder Befehlen.

Hörbarkeit ist mit den Stufen „Sehr gut“, „Brauchbar“ und „Unbrauchbar“ zu beurteilen.

1) Frage: Rufzeichen der gerufenen Funkstelle (Gegenstelle), dem Wort „von", dem Rufzeichen der rufenden Funkstelle mit dem Wort „Kommen •

2) Antwort Hier Gegenstelle „Kommen".

3) „Frage-Meldung-Befehl"

4)Gegenstelle „Verstanden"„Kommen".

5) Anrufer "ENDE" (Gesprächsabschluss)

BSP Peter fragt Nachbarn "Alles in Ordnung (iO)"

1)Frage: (Rufzeichen) "Nachbar" von (Rufzeichen) "Peter" "kommen"

2)Antwort: (Rufzeichen) "Nachbar" „Kommen".

3)Frage: (Rufzeichen) "Peter" (Frage-Meldung-Befehl) " alles in Ordung? „Kommen".

4)Antwort: (Rufzeichen) "Nachbar" „ Verstanden" (Frage-Meldung-Befehl) Ja „Kommen".

5)Frage: (Rufzeichen) "Peter" „ Verstanden" "ENDE" (Gesprächsabschluss)

BSP Peter fragt Nachbar nach Wasser

1)Frage: (Gegenstelle/ Rufzeichen) "Nachbar" von (Anrufer / Rufzeichen) "Peter" "kommen"

2)Antwort: (Rufzeichen) "Nachbar" „Kommen".

3)Frage: (Rufzeichen) "Peter" (Frage-Meldung-Befehl) "Habt Ihr noch Wasser für uns? „Kommen".

4)Antwort /Frage: (Rufzeichen) "Nachbar" „ Verstanden" (Frage-Meldung-Befehl) Ja, brauchen aber Salz! „Kommen".

5)Antwort: (Rufzeichen) "Peter" „ Verstanden" dann tauschen wir? „Kommen".

6)Antwort (Rufzeichen) "Nachbar" „ Verstanden" "ENDE" (Gesprächsabschluss)

Alternativ MORSEN!?

Codieren können viele... einfachen einen wählen

Decodieren (empfohlen)

Apple https://apps.apple.com/de/app/ggmorse/id1573531678

Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ggerganov.GGMorse&hl=gsw&pli=1

Verwenden Sie die traditionelle Art der Reinigung von Wasser, um im Notfall sauberes Trinkwasser herzustellen.

Hier ist alles, was Sie wissen müssen, um einen provisorischen Wasserfilter zu erstellen:

A) Benötigte Materialien:

- Feiner Sand

- Grober Sand

- Gravel

- Behälter für den Filter (z.B. Plastikflasche oder Eimer)

- Stoff oder Kaffeefilter (um zu verhindern, dass Materialien nach unten entkommen)

- Wasser zum filtern

- (optional) Aktivkohle für bessere Filtration

B) Schritte zum Erstellen des Filters:

1. Bereite den Container vor

Schneide den Boden von einer Plastikflasche ab oder verwende einen Behälter, der an beiden Enden geöffnet ist. Dann drehen Sie die Flasche um oder stellen Sie sie aufrecht in eine stabile Position, um die schmalen Endpunkte nach unten zu stellen.

2. Tuch- oder Filterschicht hinzufügen

Stellen Sie ein Stück Stoff, Kaffeefilter oder ein ähnliches Material an die untere Öffnung. Damit kann der feine Sand nicht rausfällt.

3. Schichten Sie den Gravel

Fügt eine Schicht Kies (etwa 2 bis 3 Zoll dick) auf das Tuch hinzu. Gravel fungiert als erste Stufe, um große Teilchen und Schutt zu fangen.

4. Füge den groben Sand hinzu

Gießen Sie eine Schicht groben Sand (etwa 2 bis 3 Zoll dick) auf den Kies. Das hilft, mittelgroße Partikel einzufangen.

5. Füge den feinen Sand hinzu

Fügt eine Schicht feinem Sand (etwa 2 bis 3 Zoll dick) auf den groben Sand hinzu. Dies dient als letzte Filtrationsstadium für kleinere Teilchen.

6. Optional: Aktivkohle hinzufügen

Falls vorhanden, legen Sie eine Schicht Aktivkohle über dem feinen Sand zur chemischen Filtration. Dies hilft, Gerüche, Bakterien und einige Chemikalien zu entfernen.

7. Gießen Sie langsam Wasser

Nach und nach schmutziges Wasser in die Spitze des Filters gießen. Lassen Sie es durch jede Schicht gehen, damit die Materialien Zeit haben, Verunreinigungen zu filtern.

8. Sammle gefiltertes Wasser

Stellen Sie einen sauberen Behälter nach unten, um das gefilterte Wasser zu fangen, wenn es heraustropft.

https://www.reservistenverband.de/wp-content/uploads/2019/08/taschenkarte_fernmeldedienst_aller_truppen_nr.9_3.pdf

https://notfunkwiki.de/doku.php?id=betrieb:notfunkfrequenzen

https://wesseling.dlrg.de/fileadmin/groups/9060130/Downloads/IuK/UBI_Verkehrsarten.pdf

https://www.google.com/search?client=firefox-b-m&sca_esv=978533b3da03208b&q=univers+25&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjUtI3o4YiLAxV-S_EDHZ8uGk0QBSgAegQICxAB&biw=170&bih=340&dpr=2.4

https://youtu.be/IKr1mlUKZZ0?si=pqJ1L_IBg09Xzf44

https://youtu.be/TWa9fvnlMOM?si=93WqghZNC7CDrlrM